Yacimiento Cabezo de Alcalá

En esta ciudad ibérica, de la que todavía no se sabe con certeza el nombre que tuvo, se pueden distinguir actualmente varias zonas; la acrópolis sobre el Cabezo de Alcalá, la zona baja, a los pies del Cabezo, y las necrópolis.

Historia de las investigaciones.

Visitar el yacimiento arqueológico del Cabezo de Alcalá de Azaila supone introducirse en la misma historia de la investigación sobre la cultura ibérica, ya que el Cabezo de Alcalá fue uno de los primeros yacimientos arqueológicos investigados y excavados en la Península Ibérica.

Los estudios que se realizaron de las cerámicas y los restos que aparecieron en este yacimiento comenzaron a definir lo que hoy sabemos del mundo y la cultura ibérica.

Los trabajos sobre el yacimiento comenzaron en 1868 gracias a Pablo Gil y Gil, catedrático de la Universidad de Zaragoza, aunque la época de mayor actividad se desarrolló entre 1919 y 1949 de mano de Juan Cabré, quien excavó casi toda la superficie del Cabezo. Con posterioridad, Antonio y Miguel Beltrán retomaron las investigaciones, que se prolongan hasta la actualidad.

Historia del yacimiento.

El Cabezo de Alcalá comienza a habitarse en el siglo VI antes de Cristo por gentes que pertenecían a lo que se ha llamado cultura Hallstatica o de Campos de Urnas, que se caracterizaban por incinerar a sus difuntos, depositando sus cenizas en una urna cerámica bajo un túmulo de piedras.

Precisamente estos túmulos, agrupados en las necrópolis, es lo único que se puede ver hoy en día de este primer momento del yacimiento.

Tras su aparición, la ciudad fue evolucionando y creciendo; la Cultura de Campos de Urnas dio paso rápidamente a la Cultura Ibérica en el siglo V antes de Cristo, debido a la llegada de influencias procedentes del Mediterráneo. Las calles y el urbanismo pronto tomaron el trazado y la forma que se pueden reconocer en la actualidad, y el Cabezo de Alcalá se convirtió sin duda en una importante ciudad de esta zona del valle del Ebro.

La ciudad fue creciendo, se extendió a partir del cabezo, defendido por murallas y foso, y se construyeron nuevos barrios fuera de las murallas en zonas llanas.

Tras derrotar a los cartagineses en la segunda guerra púnica, a finales del siglo III antes de Cristo, Roma fijó su interés en la Península Ibérica, comenzando un intenso proceso de dominación y control del territorio.

Pronto se hizo patente la influencia de Roma en esta ciudad, apareciendo edificios como las termas y el templo a finales del siglo II o comienzos del I antes de Cristo. Además, algunas viviendas abandonaron el modelo tradicional de la casa ibérica, adoptando la planta y la distribución de casas romanas, con un patio a cielo abierto en el centro.

A comienzos del siglo I antes de Cristo la sublevación de un general romano, Sertorio, hizo que vientos de guerra asolasen el Valle del Ebro. La ciudad de Azaila tomó partido y fue destruida tras un asedio que acabó con un asalto encarnizado, luchando en las calles, donde aparecieron barricadas, y casa por casa.

Tras su destrucción, hacia el 74 antes de Cristo, la ciudad nunca volvió a habitarse y fue poco a poco desapareciendo bajo la tierra hasta que los trabajos arqueológicos han permitido rescatar sus restos, vestigios de lo que fue sin duda una gran ciudad.

Yacimiento Cabezo

de Alcalá

Apertura:

sábados, domingos y festivos

del 5 de abril al 21 de diciembre de 2025.

También 16, 21 y 23 de abril, 2 de mayo

y 13 de octubre de 2025.

Horario:

de 9 a 13 h. y de 16:30 a 17 h.

Tarifa Conjunta Centro y Yacimiento: 5 €

Visitas para grupos con reserva previa en:

606 987 589 y en centroin@azaila.es

La acrópolis.

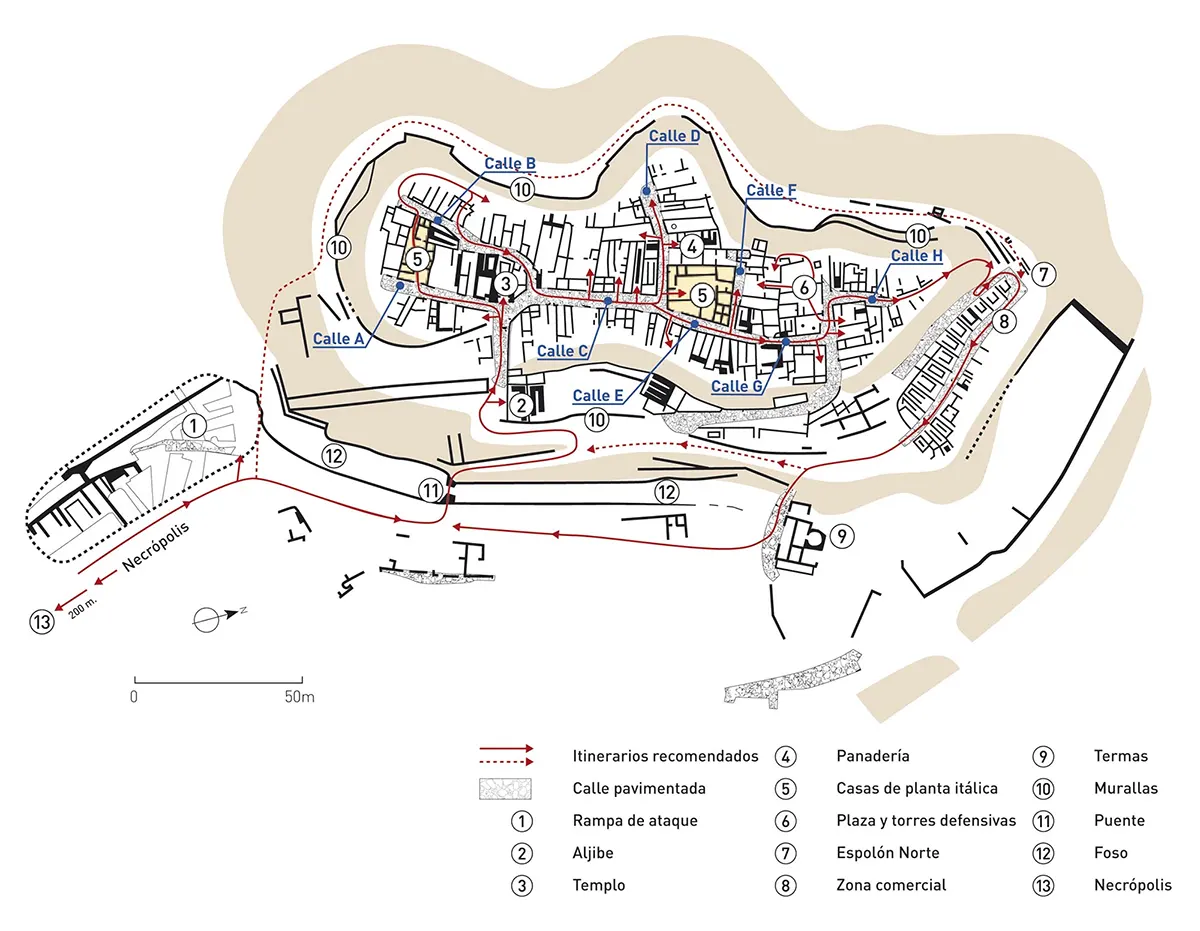

El núcleo principal de la ciudad se ubica en lo alto de un cerro o cabezo, formando una verdadera acrópolis de 500 metros de longitud por 100 de anchura máxima.

La acrópolis está defendida por varios anillos de murallas y un foso. Este foso se salva actualmente por medio de un puente que originariamente debía ser de madera, fácilmente desmontable.

Tras pasar el foso se llega a una amplia zona abierta que permite acceder a dos entradas a la acrópolis; la principal, al sur, y otra al norte.

Cerca de la entrada principal aparece un gran depósito de agua o aljibe de 10 metros de profundidad y unos 660.000 litros de capacidad. Se llenaba con las aguas de lluvia procedentes de los tejados y calles, recogidas gracias a un sistema de canalizaciones.

Frente a la puerta principal de la ciudad, tras las murallas, aparece un pequeño templo urbano que sigue fielmente modelos romanos.

El urbanismo de esta acrópolis está dibujado por una calle central, que se bifurca en dos al sur del cabezo, que distribuye las viviendas, organiza los espacios públicos y conecta con calles laterales y las puertas de la acrópolis.

Las calles están pavimentadas con losas de piedra con aceras elevadas. Las calles todavía conservan los surcos dejados por las ruedas de los carros.

En la zona norte del cabezo, entre los edificios, aparecen dos torres cuadradasmuy próximas entre sí. Estas torres se elevarían sobre las viviendas para vigilar un amplio territorio, divisándose desde ellas otras ciudades ibéricas próximas como las que existirían en los yacimientos arqueológicos de El Cabezo de la Bovina en Vinaceite o La Romana de La Puebla de Híjar.

El llano.

La ciudad se extiende más allá de las murallas, por los campos que las rodean. Al contrario que la acrópolis, casi excavada en su totalidad, esta zona baja de la ciudad apenas ha comenzado a salir a la luz.

A los pies del extremo norte de la acrópolis se encuentra un barrio comercial, completamente excavado, en cuyas casas se conservan numerosas balsetas de yeso.

En sus proximidades aparecen unos baños públicos o termas, que están entre las más antiguas de la Península Ibérica. Estas termas, a pesar de su reducido tamaño, poseen los espacios y servicios habituales en estos establecimientos, como un vestíbulo para dejar la ropa y salas para baños fríos, tibios y calientes. Cerca de las termas se pueden reconocer muros de viviendas y enlosados de piedra correspondientes a calles, por lo que el urbanismo de esta zona baja estaba tan desarrollado como el de la acrópolis.

Las necrópolis.

En la zona sureste de la ciudad, a ambos lados de la carretera que se dirige a Vinaceite, encontramos el cementerio o necrópolis correspondiente a los primeros momentos de la ciudad. En esta necrópolis se han localizado, hasta el momento, 91 túmulos funerarios.

Estos túmulos poseen una variada tipología, ya que aparecen con planta cuadrada, rectangular y circular. En algunos casos aparecen dos túmulos asociados.

El ritual funerario asociado a estos túmulos consistía en la incineración de los difuntos, acompañados ocasionalmente de un ajuar formado por armas y objetos personales, en una zona especialmente preparada, denominada ustrinum.

Una vez incinerados, se recogían las cenizas de los difuntos en una urna de cerámica, que se depositaba en el interior del túmulo, en un espacio denominado cista

Al norte, en un pequeño espolón sobre el río, se localizaron recientemente restos de otra necrópolis similar.

Bajo la rampa de asalto que ahora describiremos se conserva en buen estado un túmulo de grandes dimensiones. Al crecer la ciudad, parece que este túmulo quedo integrado dentro de la trama urbana como elemento religioso y monumental. Quizás en su momento sirvió para acoger los restos de algún personaje notable de la ciudad que, como veremos, eran objeto de un culto especial.

La rampa de asalto.

Uno de los elementos más característicos de esta ciudad es la rampa de asalto relacionada con el asedio y destrucción de la ciudad, que se produjo hacia el 74 a.C.

La rampa la realizó el ejército que asedió la ciudad para aproximar a las murallas una torre de asalto con un ariete, con el fin de derrumbar la muralla y poder tomar la muralla. Estas rampas se realizaban cuando no se podía tomar la ciudad de otro modo, lo que permite suponer que el asedio que sufrió la ciudad fue largo.

Se trata de una rampa de tierra ligada con mortero para darle mayor dureza, lo que ha permitido que se conserve hasta la actualidad, que pasó por encima de calles, casas y del túmulo funerario que acabamos de comentar.

Posee más de cien metros de longitud por más de veinte de anchura. Parte de una pequeña elevación próxima al Cabezo de Alcalá, denominada, como no podía ser de otro modo, El Cabecico.

Se trata de unos de los pocos casos de rampa de asalto conservada de todo el mundo romano.